一、物業管理行業概述

——砥礪發展三十年,行業迎來新起點

1.1 行業定義

物業是指已經建成并投入使用的各類房屋及與之相配套的設備、設施和場地。物業可大可小,一個單元住宅可以是物業,一座大廈也可以作為一項物業,同一建筑物還可按權屬的不同分割為若干物業。物業含有多種業態,如:辦公樓宇、商業大廈、住宅小區、別墅、工業園區、廠房倉庫等多種物業形式。

物業管理是指對各類物業進行經營、維護和管理的活動。

![SH~]EH%{$7UE(F{J}}HY{U6.png SH~]EH%{$7UE(F{J}}HY{U6.png](http://spu.cu-market.com.cn/ueditor/net/upload/image/20180130/6365292868732264971447187.png)

1.2 行業發展歷程

我國物業管理行業最早可以追溯至1981年,全國第一家物業管理公司——深圳市物業管理公司成立,建立起“綜合收費,全面管理服務,獨立核算,靠企業自身經營運轉”的商品化房管體制。從1981年到1994年,可以算是物業管理行業的探索和起步階段。21世紀后,隨著《物業管理條例》及《物業服務收費管理辦法》的頒布,行業開始進入法制規范期。

2010年之后,隨著存量地產項目規模不斷增加,各地方以及中央開始意識到了發展存量物業經營的重要性,政府隨后出臺相關政策鼓勵物業管理公司多元化經營,2014年公布了《國家發展改革委關于放開部分服務價格意見的通知》。同年,彩生活于港股上市,成為了第一個上市的物業管理公司。物業管理業務開始從地產開發業務的附屬品,向自主經營,為業主提供多元化服務,市場化程度提升的方向發展。截止到2017年9月30日,我國已有5家企業香港主板上市;50+家企業新三板上市成功。

我國物業管理行業雖然已經經過30多年的發展,但還是有一些問題,政策法規建設還需要進一步完善,主要包括行業效率低、風險高、物業定位失衡以及行業主體成熟度低等問題。這些傳統物業行業所暴露出來的問題需要新的商業模式、政府法規配套完善以及品牌企業的出現來逐步解決。

隨著行業標準化集約度的提升,物業管理規范以及服務價格標準的共識將會逐步達成。而社區物業逐步完善的外部驅動因素主要有兩個:互聯網+的驅動和房地產進入存量時代的驅動。互聯網勢力加速向社區物業領域滲透;當房地產由增量市場轉變為存量市場,社區物業服務是盤活存量、增加客戶粘性、實現企業及品牌增值的關鍵。“互聯網+”及房地產進入存量時代雙重驅動下,社區物業的價值凸顯。

1.3 行業政策背景

我國物業首先發端于沿海發達城市再逐漸向內陸地區延伸,其中深圳是我國物業管理的發源地。在國家政府部門的推動下,組織機構日漸完善、法律法規逐漸健全、定價和稅收制度的改革等,共同為我國物業管理服務行業的發展提供了良好的環境。其中,物業服務定價由政府指導定價改革為物業服務合同定價,重新規定住房專項維修基金、代收費用免征營業稅等很好地促進了整個行業的市場化發展。

二、物業管理行業現狀

——業務持續創新升級,行業集中度不斷提升

2.1 行業商業模式:規模擴張和產品擴張并舉

1、收入模式

當前,物業管理公司的收入主要包含三類:

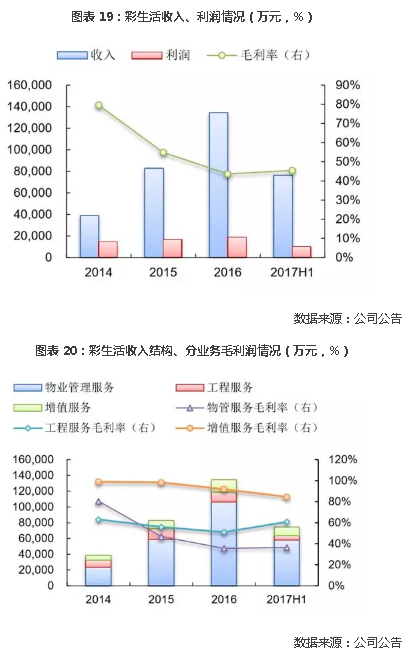

(1)公共性服務費收入,即物業管理費。根據國家發改委、建設部發布的《關于印發物業服務收費管理辦法的通知》,規定業主與物業管理企業可以采取包干制或者酬金制等形式約定物業服務費用。

(2)綜合性多種經營收入,包括媒體資源經營、場地經營、經營性物業及其他業務。媒體資源經營指框架、電子屏、宣傳欄、電梯等媒體資源的開發經營,場地經營包括臨時擺攤、固定區域長期設點經營(物流柜、飲水機等),經營性物業包括倉庫、門面經營、球場、會所等娛樂設施經營管理。

(3)增值服務收入,即物業公司提供有償服務經營。包括家政、房屋中介、裝修家居、維修、小孩接送、商務服務等等。

在實踐中,絕大多數公司傾向于采用包干制收費,其中,2017年上半年中海物業高達85%的在管面積實行包干制;而彩生活高達80%以上的管理面積則選擇以酬金制方式收取物業管理費用。

![`3D%G[]II83I]{FRSPULT_W.png `3D%G[]II83I]{FRSPULT_W.png](http://spu.cu-market.com.cn/ueditor/net/upload/image/20180130/6365292879239448546782708.png)

2、擴張模式

物業管理服務擴張模式包含價值鏈擴張、細分市場擴張、產品擴張和規模擴張幾個方面:

價值鏈擴張,物業管理處于房地產開發價值鏈末端,可朝前期的營銷策劃、建筑施工、規劃設計等價值環節滲透,通過對建筑開發商進行管理分享的模式提前進入前期物業管理服務階段,對品牌的塑造和客戶的開發起到很大作用,代表企業有龍湖物業、綠城服務。

細分市場擴張,指在住宅、商業、辦公樓、公共或其他幾個領域內跨界擴張,代表企業有嘉寶股份(住宅、商業、辦公等)、開元物業(住宅、旅游酒店)。

產品擴張,即物業管理公司進行多元化業務轉型,從傳統物業管理服務往提升家政、社區服務等增值服務占比轉型是主要的擴張方向之一,也包含跨領域業務拓展,代表企業有綠城服務(教育、社區零售)、彩生活(社區零售等)、保利物業(養老)等。

規模擴張,即管理面積的拓展,包括通過背靠地產商或者外拓項目來擴大在管面積、管理輸出或顧問方式擴張、兼并收購方式獲得被并購方的管理小區物業管理收費權等方式。目前主流物業管理公司較為常見的是產品擴張和規模擴張。

![Z3BCS_@O2307FZ68G2]HA}3.png Z3BCS_@O2307FZ68G2]HA}3.png](http://spu.cu-market.com.cn/ueditor/net/upload/image/20180130/6365292882356990496405662.png)

2.2 行業現狀:規模與集中度穩步提升,馬太效應明顯

1、市場規模穩步提升

近年來,政府對物業服務的關注度日益提高,房地產龍頭企業也紛紛布局物業領域,這一方面是由于人均消費潛力釋放所創造的商機,另一方面也是存量房時代來臨所產生的契機。截止到2016年,全國物業管理面積為185億平方米,較2015年同比增長了5.7%。在過去的7年里,全國物業管理面積穩步增長,從117億平方米增長到了185億平方米,年均復合增長率6.76%。

2、行業集中度不斷提升

截止到2016年底,百強企業市場份額已達29.44%,實現連續5年不斷增加。據中國指數研究院預測,2016年,百強企業在管項目總建筑面積將達到228.27億平方米,市場份額預計達到67.33%。伴隨未來物業管理行業集中度進一步提升,企業規模分化,行業內將出現部分航母級企業,成為行業的領導和領袖。而規模分化將使得企業發展路徑差異化趨勢更加明顯,大型企業憑借雄厚資金實力、深厚品牌積淀、強大資源整合實力、先進技術和靈活高效的社區運營能力,持續擴大管理規模,不斷挖掘市場價值,提升企業效益,強者恒強的馬太效應明顯。中型企業將更加注重與時俱進、開拓創新,探尋新業務、發展新模式,加速規模擴張,提升盈利能力。對小型企業而言,保有專屬服務領域(如商辦物業、醫院學校物業、公眾物業等非住宅物業管理)或通過發掘并強化自身服務特色(如涉外管理等),才能在行業快速更迭、洗牌大潮中占有一席之地。

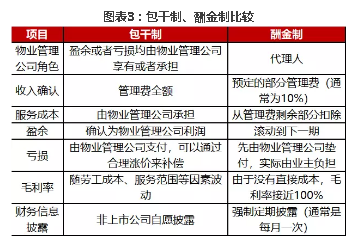

![PDDYFZ[9]Y`7$R0)J2]V$$F.png PDDYFZ[9]Y`7$R0)J2]V$$F.png](http://spu.cu-market.com.cn/ueditor/net/upload/image/20180130/6365292888994523816583599.png)

2015年物業管理行業TOP10管理面積在過去3年的年均復合增長率為47.2%,高于百強企業的33.9%,遠高于全行業平均水平6.7%。從營業收入指標來看,2016年TOP10企業平均營收增速41.6%,高于百強企業平均增速,遠高于行業平均增速16%。不管是物業管理面積還是營業收入增速,均是TOP10>百強>行業平均水平格局,所以整個物業管理存在著明顯的馬太效應。

3、多種經營盈利能力凸顯,利潤結構不斷優化

在基礎服務領域,百強服務企業不斷提升專業能力,服務業態不斷細分,多業態均衡發展。

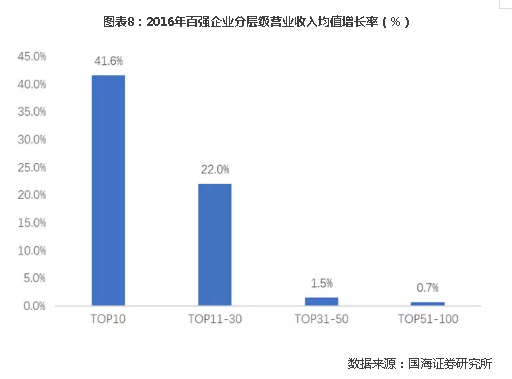

在多種經營領域,百強企業以基礎服務為入口,發揮自身獨特優勢、提供社區服務、顧問咨詢、工程服務及其他特色服務。

百強企業凈利潤持續增長,多種經營凈利潤占比提升至近四成,基礎服務凈利潤占比下降。2016年,百強企業凈利潤均值為4,578.98萬元,同比增長16.9%;其中基礎物業服務凈利潤均值為2,782.0萬元,同比增長3.05%,多種經營凈利潤均值1,796.91萬元,同比大幅增長47.62%,增速遠超基礎物業服務。從盈利結構來看,2016年百強企業基礎物業服務凈利潤占比為60.76%,是凈利潤的主要來源,但多種經營凈利潤占比39.24%,較2015年增加了8.16個百分點。與營收構成對比,多種經營以17.28%的收入創造了近40%的利潤,盈利能力凸顯。近年來,百強企業抓住消費升級的機遇,擁抱“互聯網+”,不斷創新求變,推出各項增值服務,挖掘社區“金礦”,重構物業服務企業的贏利模式,打開新的利潤增長空間。

![V(]PFGU6]PZ)91_1I4L@0TF.png V(]PFGU6]PZ)91_1I4L@0TF.png](http://spu.cu-market.com.cn/ueditor/net/upload/image/20180130/6365292904639954476514471.png)

三、物業管理行業前景展望

——萬億藍海市場待開啟

3.1 我國物業管理行業市場空間探討

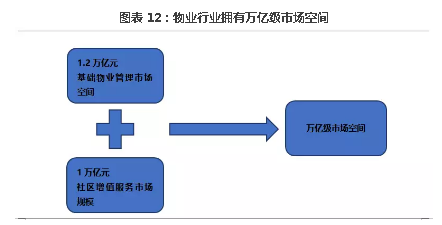

根據“中國房地產業中長期發展動態模型”測算,預計未來五年全國商品住宅銷售面積為52.6億平方米,新開工面積為50.6億平方米,即物業管理增量市場有約50億平方米的挖掘空間,疊加2016年全國物業管理面積約185億平方米,未來5年全國物業管理規模近235億平方米,如果按照2016年TOP100企業管理項目平均物業費來計算(2016年,TOP100企業管理項目平均物業服務費為51元/平方米/年),預計未來五年全國基礎物業管理市場規模約為1.2萬億元。

此外,據中國指數研究院《2017中國物業服務百強企業研究》顯示,2017年中國社區增值服務市場規模將達到4,545.1億元,2014-2017年4年的復合增長率為27.55%,按照這一復合增長率計算,到2020年市場容量將達到10,122.8億元規模。社區增值服務也將擁有萬億市場空間。

綜上,未來物業管理行業將成為萬億級市場,行業前景非常廣闊。

3.2 行業格局展望

隨物業發展步入新階段,行業集中度在5年內實現了長足進步。2012年,國內行業內百強企業市占率處于12%的低位,相較于北美物業管理公司前50強近30%的市占率差距較大。隨著百強企業近幾年不斷整合,兼并收購,在管理面積上實現了穩固增長,市場份額迅速增加。截至2016年,百強企業的市場占有率已經上升至29.44%。從目前的發展趨勢來看,各大房地產企業對物業越來越重視,想要實現物業規模化的意圖也越發明顯,行業集中度的提升仍具動力。

大型企業強者恒強:行業內有可能出現部分航母級企業,成為行業主導和領袖。大型企業憑借資金實力、品牌積淀、資源整合能力等,持續擴大管理規模,挖掘市場價值,強者恒強態勢持續加劇。2017年3月,萬科物業引入兩家戰略投資者;博裕資本與58集團,強強聯合,進一步提升萬科物業競爭力,構建物業衍生服務生態鏈。

中型企業創新求變:中型企業與時俱進,開拓創新,探尋新業務、發展新模式,加速規模擴張,提升盈利能力。

小型企業另尋出路:保有專屬服務領域(商業物業、學校物業、醫院物業等非住宅管理)、或挖掘并強化自身服務特色,才能在行業快速更迭,另外,利用資本市場,為企業長遠發展積極鋪路。

四、物業管理行業相關企業分析

4.1 萬科物業

萬科物業發展有限公司是萬科企業股份有限公司的下屬子公司,成立于1990年,服務項目包括住宅物業服務、商寫物業服務、開發商服務、資產服務、樓宇智能化服務和生活服務等業務單元,為中國物業管理行業的領跑者。早期作為售后服務,伴隨萬科集團的房地產開發業務應運而生。

截止2016年底,萬科物業已布局全國65個大中城市,物業項目近2000個,合同面積3.56億平方米,覆蓋家庭375萬戶,服務人口1117萬,在管資產超過5.59萬億。根據萬科A(000002.SZ)年報公告,萬科公司的物業管理業務2016年營業收入42.6億元人民幣,2011-2016年年復合增速高達49.4%。

![G9ABI]R3726O80MQK`7IVQ2.png G9ABI]R3726O80MQK`7IVQ2.png](http://spu.cu-market.com.cn/ueditor/net/upload/image/20180130/6365292920071510716356895.png)

4.2 中海物業

中海物業集團有限公司,是中國海外發展(0688.HK)旗下從事物業管理業務的全資子公司,2015年10月份拆出并于香港主板獨立上市。中國海外發展每年的建筑面積,是公司獲得項目來源的主要途徑,也是其實現內生增長的保障,目前公司大約90%的項目來自公司開發的房地產項目。中海地產收購包含中信物業的中信地產,中海物業對中信物業全部股權的收購也增厚了公司的盈利來源。

公司最新公告管理物業面積9860萬平方米(不含中信物業),2016年營業收入和凈利潤分別為人民幣22.9億元、2.0億元,最近三年營收復合增速16.5%。收入結構來看,增值服務收入貢獻不斷提升。

4.3 綠城服務

綠城物業服務集團成立于1998年,公司主要提供物業管理、顧問咨詢及園區增值三類服務,多年蟬聯物業服務百強滿意度領先企業第一名,2016年7月在香港上市。綠城服務憑借強大品牌影響力已成為成熟的物管品牌,并獨立于關聯的房地產開發企業對外拓展項目。截止2017.6公司在管面積1.175億平方米,儲備面積1.35億平方米。據公司H股招股書披露,2013-2015年來自綠城中國的在管項目面積占比分別為27%、25%、22%,不同于同規模競爭對手的地方在于綠城物業的外部項目占比很高。2014.9公司推行“智能園區”項目,由傳統住宅服務轉型聚焦生活用品、服務及園區增值服務的綜合提供商。

2016年公司營業收入、凈利潤分別為人民幣37.2億元、2.9億元,2013-2016年復合增速分別為30.6%、53.2%,2016年毛利率水平19.2%。公司多元化業務模式清晰,高毛利的增值服務板塊逐步崛起,收入結構不斷優化。

![EQZG65YFG5$$]_]EWPWIFQV.png EQZG65YFG5$$]_]EWPWIFQV.png](http://spu.cu-market.com.cn/ueditor/net/upload/image/20180130/6365292928906800495079285.png)

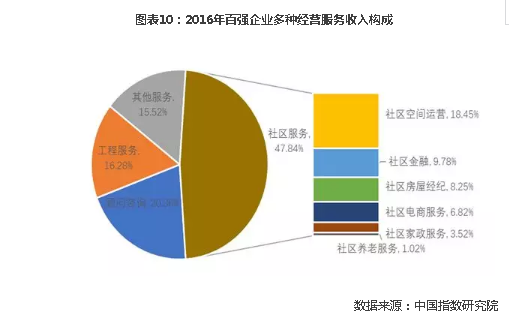

4.4 彩生活

彩生活主要通過自管和平臺輸出的模式,提供物業管理服務、工程服務、社區租賃銷售等服務。截止2017年6月,公司管理和顧問服務簽約建筑面積4.2億平方米,覆蓋住宅社區達2335個,涉及城市214個,并與28家企業達成戰略聯盟,合作面積達到4.29億平米,為行業領先的社區服務平臺運營商。開發運營面向B端的“彩管家”和面向C端的“彩之云”服務平臺,截止目前彩之云注冊用戶412.1萬,活躍用戶243.4萬。

公司2016年營收、凈利潤分別為13.4億元、1.9億元人民幣,分別同比增長62%、11.5%,近3年營收和凈利潤復合增速高達72%、62%。